1990年代、ビデオゲーム業界は急成長し、スーパーファミコンやPlayStationなどの名機が登場しました。しかし、その陰には市場競争に敗れ、人々の記憶から消えてしまったゲーム機も存在します。技術的に優れていたものの販売戦略がうまくいかなかったもの、独創的すぎて受け入れられなかったものなど、その理由はさまざまです。

今回は、そんな誰もが忘れてしまった90年代の最高のビデオゲーム機をランキング形式でご紹介します。

目次

知る人ぞ知る名機!消えた幻のゲーム機

90年代に登場したゲーム機の中で、独自のアイデアや先進的な技術を備えながらも、市場の波に乗れず姿を消したものもあります。時代を先取りしすぎたもの、競合に埋もれてしまったもの、惜しくも成功に届かなかったもの――それらは失敗ではなく、むしろゲーム業界の進化に貢献した存在と言えるでしょう。

そんな知る人ぞ知る名機たちを振り返り、その魅力や特徴を改めて紹介していきましょう。

【Tiger Electronics】R-Zone

| 開発会社 | Tiger Electronics |

| 発売日 | 1995年2月 |

Tiger Electronicsは、かつて低価格の携帯型ゲーム機を販売していたことで知られています。親が子どもに低価格で買い与えることが多かったこれらのゲーム機は、ボタンを押すだけで簡単に遊べるものが多く、ビデオゲームと呼ぶにはやや物足りないクオリティでした。そんなTiger Electronicsが据え置き型ゲーム機市場に挑戦したのがR-Zoneですが、その結果は残念ながら大失敗に終わりました。

R-Zoneの最大の特徴は、その奇抜すぎるデザインにあります。プレイヤーはゲーム機を額に装着し、片目でミラーバイザー越しにゲーム画面を覗き込む必要がありました。ゲームはバイザー内に赤い単色で映し出される仕組みで、まるで未来のデバイスのようにも見えますが、実際には見づらく、長時間プレイするには非常に不快でした。さらに、コントローラーは安っぽく、操作感もイマイチだったため、プレイヤーにとっては苦痛の連続でした。

ゲーム自体も期待を裏切るものでした。R-Zoneのソフトは、これまでのTiger Electronicsの携帯型ゲームとほぼ同じ内容で、単調で奥深さのないミニゲームばかりでした。ただし、映像が赤い単色表示だったため、任天堂の「バーチャルボーイ」を連想させる部分もありましたが、バーチャルボーイですらR-Zoneよりはビジュアル面での完成度が高いと評価されています。しかも、バーチャルボーイのような立体感すらなく、R-Zoneの映像は単なる赤い線で動く平面的なものでした。

R-Zoneは市場でほとんど注目されることもなく、購入したユーザーの間でも酷評が相次ぎました。装着感の悪さ、視認性の低さ、ゲーム内容の単調さ、そして全体的な品質の低さが重なり、R-Zoneは短期間で市場から姿を消しました。その結果、R-Zoneはゲーム業界の歴史の中で「最も奇妙で失敗したゲーム機」として語り継がれることになったのです。

【SEGA】スーパー32X

| 開発会社 | SEGA |

| 発売日 | 1994年12月3日 |

スーパーファミコンに対抗するため、セガはメガドライブの性能を強化しようと、数々の周辺機器を開発しました。その中でも特に注目されたのがスーパー32Xです。32Xは、メガドライブのカートリッジスロットに直接差し込むことで、従来の16ビットゲームだけでなく、新たに32ビット対応のゲームも楽しめるようにする拡張機器でした。新しいゲーム機を購入せずに性能を向上させられるというコンセプトは、多くのファンにとって魅力的に映りました。

しかし、32Xは発売当初からさまざまな問題を抱えていました。最大の問題は対応ソフトの少なさです。32X専用のゲームはごくわずかしかリリースされず、ファンにとって「これを買えば楽しめる」という決定的なタイトルが存在しませんでした。また、32Xの導入には追加の電源供給が必要で、配線が複雑になったことで利便性にも欠けていました。さらに、32Xが発売されたわずか数か月後に、セガは次世代の32ビット専用機「セガサターン」を発表・発売してしまったのです。このことで32Xの存在価値は一気に薄れてしまい、ユーザーの関心はセガサターンに移っていきました。

32Xは、性能向上という意欲的な試みではあったものの、短期間で市場から姿を消しました。セガはユーザーに新しい体験を提供しようと努力しましたが、結果的に32Xは中途半端な立ち位置のまま終焉を迎え、ゲーム業界では「失敗した拡張機器」として語り継がれることになったのです。

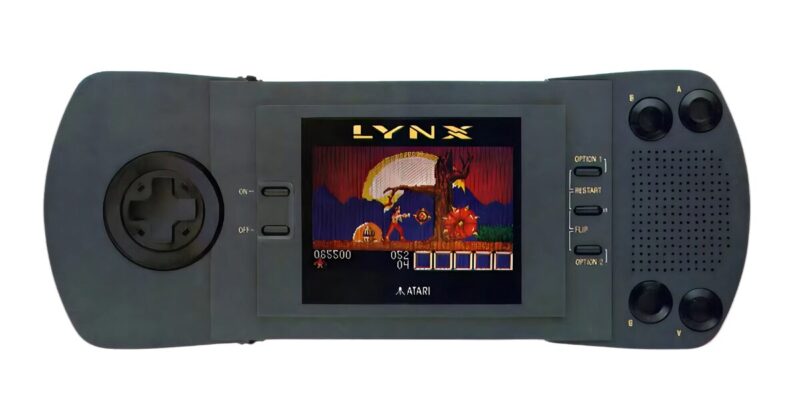

【Atari】Lynx 2

| 開発会社 | Atari |

| 発売日 | 1991年1月 |

Atari Lynx 2は、初代Atari Lynxから大幅に改良された携帯型ゲーム機でした。画面はバックライト付きで視認性が向上し、サウンドもクリアになりました。また、バッテリーの持続時間も改善され、デザインもよりスリムで持ち運びやすくなっていました。これだけの進化を遂げたLynx 2は、セガのゲームギアや任天堂のゲームボーイに対抗し得るポテンシャルを持っていましたが、結果的にはその2つの巨頭に挟まれ、発売されたソフトの数も少なく、短命で終わってしまいました。

Atariは、Lynx 2の可能性を十分に引き出す前に、新たな32ビットゲーム機「ジャガー」に注力することを決定しました。その結果、Lynx 2は市場から徐々に姿を消すことになりました。Lynx 2は、当時の携帯ゲーム機としては画期的な3Dグラフィックを採用しており、色鮮やかなカラーパレットと相まって、まるで据え置き型ゲーム機を携帯しているかのような体験を提供していました。しかし、そうした技術的な先進性があったにもかかわらず、ユーザーの多くはシンプルで遊びやすい任天堂のゲームボーイを選んでしまいました。

Lynx 2は、技術的には時代を先取りした魅力的なゲーム機でしたが、競争の激しい市場の中で注目を集めることができず、結果的に歴史の中で影の薄い存在となってしまいました。それでも、Lynx 2が示したビジュアルの進化とポータブルゲームの可能性は、その後の携帯ゲーム機の発展に大きな影響を与えたのです。

3DO

| 開発会社 | Panasonic、GoldStar、Sanyo、Creative Labs、Samsung |

| 発売日 | 1994年3月20日 |

3DOは、他のゲーム機とは一線を画すユニークなビジネスモデルで誕生したゲーム機でした。通常、家庭用ゲーム機は単一のメーカーが開発・販売するものですが、3DOは異なり、複数の企業がライセンスを受けて製造・販売していました。そのため、市場にはパナソニック、ゴールドスター(三洋電機の海外ブランド)、サンヨー、クリエイティブ・ラボ、サムスンといったさまざまなメーカー製の3DOが存在しました。この斬新なアプローチは、ゲーム業界でも珍しい試みでした。

3DOの技術的な革新は注目に値するものでした。当時のゲーム機としては最先端の32ビット対応で、グラフィックの美しさや表現力は他のゲーム機を大きく上回っていました。しかし、これだけの高性能にもかかわらず、市場での成功にはつながりませんでした。その最大の要因は、発売時の価格の高さです。3DOの初期価格は700ドル(日本での希望小売価格は79,800円)で、現在の価値に換算すると約1,500ドル(約22万円)にも相当します。これは、当時の一般的なゲーマーには到底手の届かない価格でした。さらに、発売当初にユーザーの関心を引きつける目玉となるローンチタイトルが少なかったことも、大きな痛手となりました。

3DOの苦境をさらに深刻にしたのは、発売後に登場した競合機の存在です。ソニーの「PlayStation」とセガの「セガサターン」は、優れたゲームラインナップと比較的手頃な価格で市場を席巻しました。これらの次世代機の登場により、3DOは徐々にユーザーの関心を失い、販売台数は低迷していきました。その結果、3DOの価格は徐々に引き下げられ、最終的には改良機「3DO REAL Ⅱ」を200ドル(日本では44,800円)で発売したが、それでも売り上げは回復せず、最終的には市場から姿を消していきました。

3DOの失敗は、高価格と魅力的なソフト不足という課題を克服できなかったことが大きな要因ですが、3DOが示した革新的な取り組みは、後のゲーム業界にも大きな影響を与えました。特に、複数のメーカーが同一のハードウェアを製造・販売するというマルチメーカー戦略や、32ビット時代の先駆者としての挑戦は、ゲーム業界の未来に対する貴重な教訓となりました。3DOは、商業的には成功しなかったものの、その革新性と挑戦は今もゲーム史の中で語り継がれています。

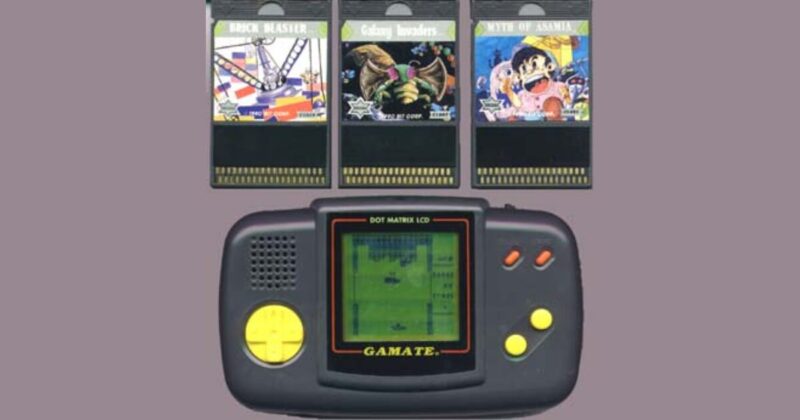

【Bit Corp.】Gamate

| 開発会社 | Bit Corporation |

| 発売日 | 1990年5月1日 |

Bit Corporationが開発したGamate(ゲーメイト)は、知名度こそ低いものの、ゲームボーイに対抗するべく設計された携帯型ゲーム機でした。Gamateは、ゲームボーイと同様に暗い緑色の画面を採用しており、バックライトがなかったため、明るい場所でなければ画面が非常に見づらいという欠点がありました。しかし、Gamateの本体デザインには、後に登場する「ゲームボーイアドバンス」を思わせる洗練された要素も取り入れられており、当時としては先進的なデザインでした。

Gamateは、台湾のBit Corporationによって開発され、発売当初から43本のゲームソフトが用意されていました。これらのゲームはアクション、パズル、シューティングなど幅広いジャンルが揃っており、携帯ゲーム機としての魅力を十分に備えていました。Gamateはヨーロッパやアジアの一部地域では一定の人気を獲得し、特にヨーロッパではレトロゲームファンの間で今でもコレクターズアイテムとして注目されています。しかし、北米市場をはじめとする他の地域では、状況は厳しいものでした。その当時、携帯型ゲーム市場はすでに任天堂のゲームボーイが圧倒的なシェアを誇っており、さらにアタリの「Lynx」やセガの「ゲームギア」といった強力な競合機も存在していました。これらの人気機種に押される形で、Gamateはほとんど注目を浴びることなく、次第に市場から姿を消していきました。

Gamateが成功を収めることはできなかったものの、その革新的なデザインや多彩なゲームライブラリは、携帯型ゲーム機の歴史において見過ごせない存在です。Gamateは、ゲームボーイの牙城を崩すことは叶いませんでしたが、携帯ゲーム機市場に新たな選択肢を提示し、後のゲーム機に影響を与えたことは間違いありません。今では知る人ぞ知るレトロゲーム機となっていますが、その独自性とチャレンジ精神は、ゲーム史の中でひっそりと語り継がれています。

【Atari】Jaguar

| 開発会社 | Atari |

| 発売日 | 1994年12月8日 |

Atariは1980年代に家庭用ゲーム機市場を革新し、特に「Atari 2600」は家庭に広く普及しました。しかし、1990年代に入ると、セガのメガドライブや任天堂のスーパーファミコンが市場を席巻し、Atariは厳しい競争に直面しました。そこで、Atariは1993年に32ビットゲーム機「Jaguar」を投入し、家庭用ゲーム市場での再起を図りました。

Jaguarは、当時最先端の技術を駆使したハードウェアを搭載し、高性能を誇りました。しかし、市場での成功には至りませんでした。その最大の要因は、ソフトウェアラインナップの弱さにありました。確かに『テンペスト2000』や『エイリアンVSプレデター』といった高評価の独占タイトルも存在しましたが、競争相手であるセガや任天堂に比べると、全体のソフトの質や数が劣っていました。また、ゲーム開発の難しさも影響し、多くの開発者が他のプラットフォームへ流れてしまいました。

さらに、Jaguarの周辺機器として発売された「Atari Jaguar CD」も問題を抱えていました。CD-ROMの導入によってゲームの表現力を向上させることが期待されましたが、ハードウェアの信頼性が低く、故障率の高さが大きな問題となりました。この不具合によってユーザーの信頼を失い、Jaguarの普及をさらに妨げる結果となりました。

Jaguarは、結果的にAtariにとって最後の家庭用ゲーム機となり、同社はゲームハード市場から撤退することになりました。現在では、Jaguarの一部のタイトルが再評価されることもありますが、当時の激しい競争の中で十分な成功を収めることはできませんでした。それでも、Jaguarはゲーム業界の歴史の中で独自の存在感を持ち、今なおコレクターやレトロゲームファンの間で語り継がれています。

【SEGA】Nomad

| 開発会社 | SEGA |

| 発売日 | 1995年10月 |

Nintendo Switchが登場するずっと前に、テレビでも携帯機としてもAAAタイトルを楽しめるゲーム機が存在しました。それが、1995年にセガが発売したNomadです。当時、携帯ゲーム機向けのソフトは据え置き機のゲームを簡略化した移植版になることが一般的でしたが、Nomadはその概念を覆しました。この携帯型ゲーム機は、「メガドライブ」のカートリッジをそのまま挿入してプレイでき、据え置き機と同じクオリティのゲームを外出先でも楽しめるという画期的な特徴を持っていました。さらに、テレビに接続することで従来の据え置き機としても使用でき、プレイ環境を自由に選べる柔軟性を備えていました。

Nomadは、セガのゲーム機の歴史において大きな可能性を秘めた製品でしたが、惜しくも市場での成功には至りませんでした。その理由の一つは、セガの戦略の迷走です。当時、セガは「Sega CD」や「Sega 32X」といった周辺機器の失敗を立て続けに経験しており、社内のリソースが分散していました。その結果、Nomadへのサポートは十分に行われず、販売戦略も不透明なままでした。また、バッテリーの持続時間が短いという欠点もあり、携帯機としての利便性に課題がありました。さらに、次世代機である「セガサターン」の発売が控えていたことも影響し、セガはNomadの展開を短期間で終了させる判断を下しました。

現在では、Nomadはレトロゲームファンの間で再評価され、希少なゲーム機として注目を集めています。携帯機と据え置き機の両方の特性を兼ね備えた先駆的な試みは、その後のゲーム業界にも影響を与えたと考えられます。もしNomadがより長期間サポートされ、技術的な改良が施されていたら、携帯型ゲーム機市場におけるセガの立ち位置は大きく変わっていたかもしれません。その先進的なコンセプトは、現在のゲーム機にも通じるものがあり、今なお語り継がれる存在となっています。

【Commodore】Amiga CD32

| 開発会社 | Commodore International |

| 発売日 | 1993年9月17日 |

1993年、世界初の32ビット家庭用ゲーム機として登場したのが、コモドール社のAmiga CD32でした。当時としては先進的な32ビットCPUとCD-ROMドライブを搭載し、次世代のゲーム体験を期待させる仕様でした。PlayStationやセガサターン、Atari Jaguarといった他の32ビット機が登場する前というタイミングもあり、市場からは大きな注目を集めました。

しかし、その期待に反して、実際に発売されたゲームタイトルの多くは、ハードの性能を十分に活かしきれていませんでした。グラフィックや操作性は、スーパーファミコンやメガドライブといった16ビット機と大差なく、見た目や遊びごたえの面で「次世代感」を感じさせるものではありませんでした。

また、ソフトのラインナップにも課題がありました。目を引くような独自性のある作品や、誰もが欲しくなるようなキラータイトルがほとんど存在せず、多くのゲームは平均的、あるいはそれ以下の評価にとどまりました。その結果、Amiga CD32は「持っていなくても困らない」ゲーム機として、消費者の関心を失っていきました。

もともとパソコンの分野で高い評価を得ていたコモドール社でしたが、ゲーム機市場では厳しい現実が待ち受けていました。Amiga CD32の販売不振は会社の経営をさらに圧迫し、発売からわずか1年後の1994年にはコモドールは倒産。Amiga CD32も短い生涯を終えることとなりました。その後、真の32ビット時代を切り開いたのは、PlayStationやセガサターンといった後発のゲーム機でした。

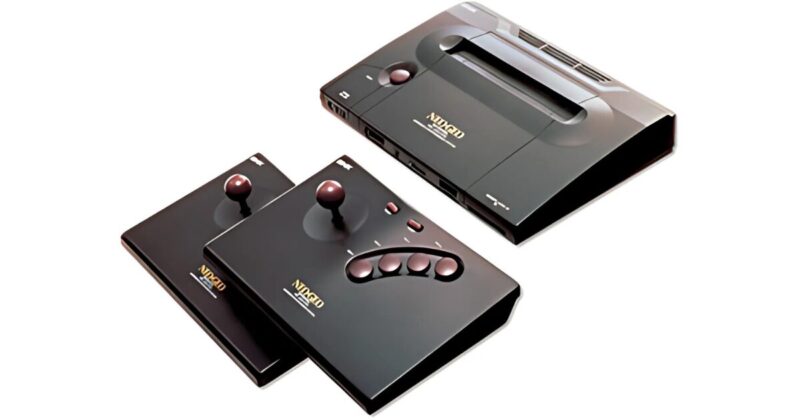

【SNK】ネオジオ

| 開発会社 | SNK |

| 発売日 | 1990年4月26日 |

1990年代、アーケードゲームはゲームセンターで遊ぶハイエンドな体験として、多くのゲーマーを魅了していました。その一方で、家庭用ゲーム機に同じタイトルが移植される際には、ハードの性能差からグラフィックやサウンド、さらにはゲーム内容までもが簡略化されるのが一般的でした。スーパーファミコンやメガドライブといった当時の人気ハードでは、アーケードと同じ体験を家庭で再現するのは困難だったのです。

そうした時代に、SNKが発売したネオジオは、まさに異彩を放つ存在でした。このゲーム機は、アーケード基板である「MVS(マルチ ビデオ システム)」とほぼ同じ構成を持つ「AES(アドバンス エンターテイメント システム」として家庭用に登場し、アーケードで遊んでいたゲームと全く同じ内容を、家庭でそのまま楽しめるというコンセプトを実現しました。ビジュアル、サウンド、操作感、すべてがアーケードそのもので、まさに「業務用をそのまま家庭へ」という贅沢な仕様でした。

ネオジオのゲームカートリッジは非常に大型で、中には数百メガビットという大容量データが収められており、それが美麗なグラフィックや滑らかなアニメーションを可能にしていました。しかしその性能と引き換えに、価格は非常に高額でした。本体は約65,000円で販売されており、これは現代のハイエンドゲーム機、例えばPlayStation 5をも上回る価格です。ソフトも1本2~3万円と高価で、カートリッジの大きさはほぼ本体と同じほどでした。

このようなハイスペック・ハイコストな設計は、一部の熱心なゲーマーやアーケード愛好者には熱く支持されましたが、一般家庭に普及するにはあまりにも敷居が高すぎました。多くの消費者は、手頃な価格で幅広いタイトルが揃うスーパーファミコンやメガドライブを選択し、結果的にネオジオはニッチな存在として市場の片隅に追いやられることとなりました。

それでも、ネオジオが持つ唯一無二の存在感とクオリティは、今なお多くのゲームファンの記憶に残っています。当時としては画期的だった「アーケード完全移植」という発想と、それを本気で実現した技術力は、家庭用ゲーム機の歴史においても特別な輝きを放っています。

【Phillips】CD-I

| 開発会社 | Philips、Sony |

| 発売日 | 1991年12月3日 |

1990年代初頭、フィリップスが送り出したCD-Iは、当時としては非常に革新的なゲーム機でした。CD-ROMをゲーム媒体として活用し、映像や音声の表現力を大きく広げることを目指して開発されたこのハードは、ゲーム機でありながら教育ソフトやマルチメディアコンテンツにも対応するという、多機能な設計が特徴でした。今でこそ当たり前となったCDベースのゲーム体験をいち早く実現しようとした試みは、間違いなく時代を先取りしていたと言えます。

CD-Iのゲームには、実写映像を多用したFMV(フルモーションビデオ)形式のものが多く見られました。これにより、当時としては非常にリアルな映像表現が可能となり、プレイヤーはまるで映画の中に入り込んだかのような体験ができると期待されていました。また、ジャンルごとに操作性が異なるため、シューティングゲームやアドベンチャーゲームなど、ゲームに応じた専用コントローラーが複数用意されていた点も、当時の他のゲーム機とは一線を画していました。

しかし、CD-Iの最大の問題は、その「実行力の弱さ」にありました。コンセプト自体は魅力的でも、実際に手に取ったユーザーの多くが感じたのは、「扱いづらさ」や「不安定さ」でした。システムが頻繁にフリーズしたり、ソフトの読み込みに時間がかかったりと、基本的な動作にさえ問題があったのです。また、本体価格も高額で、一般家庭にとって気軽に購入できる製品ではありませんでした。

さらに追い打ちをかけたのが、ソフトの品質です。CD-Iには数多くのソフトがリリースされましたが、その中でも特に悪名高いのが、フィリップスが任天堂のキャラクターを使用して開発した3本の『ゼルダの伝説』シリーズです。原作の魅力を大きく損なう演出や操作性の悪さ、安っぽいアニメーションなどがファンの怒りを買い、今でも「黒歴史」として語られています。このような代表作がCD-I全体の評判を大きく下げる結果となりました。

結果として、CD-Iは市場で大きく失敗し、歴史に名を残す「90年代のゲーム機の黒星」となってしまいました。しかし、その中にも、未来のゲーム体験を先取りしようとした意欲的な発想や、マルチメディア時代を見据えた野心が込められていたこともまた事実です。もしも技術的な完成度やソフトのクオリティが追いついていれば、CD-Iはまったく違った評価を受けていたかもしれません。

失敗の裏には常に挑戦がある──CD-Iはその典型的な例であり、ゲーム史における重要な一ページを彩った存在でもあるのです。

コメント